#19 · Les incitations à la vaccination d'Emmanuel Macron

Les mesures annoncées lundi soir par le Président de la République sont une spectaculaire illustration des incitations – et de leur puissance

Lors d’une allocution télévisuelle lundi, Emmanuel Macron a annoncé que les personnes sans pass sanitaire n’auraient bientôt plus accès à un ensemble d’activités. Cette annonce a permis de faire un test empirique grandeur nature de la prédiction au cœur de la science économique : les gens réagissent aux incitations. Et pour réagir, c’est peu de dire qu’ils ont réagi ! Ce qui me donne une occasion rêvée d’illustrer grandeur nature le fonctionnement des incitations.

Illustration : Capture d’écran Le Monde

En bref

La section En bref vous propose un résumé du contenu de l’article. Très utile si vous n’avez pas le temps de le lire en entier, ou si vous souhaitez en scanner le contenu.

Emmanuel Macron a annoncé lundi qu’il sera obligatoire à partir du mois prochain de présenter un pass sanitaire valide pour accéder à un ensemble d’activités : restauration, parcs d’attractions, cinémas, bars, voyages longue distance en car et en train, voyages en avion, centres commerciaux, etc. Les effets de ces annonces ont été immédiat : les prises de rendez-vous sur Doctolib ont explosé.

En trois jours, ce sont 2 623 760 personnes qui ont pris un rendez-vous. Ces annonces ciblaient probablement deux profils : les personnes favorables à la vaccination et qui procrastinent, et celles qui sont faiblement réticences à la vaccination. Et alors que plusieurs stratégies étaient possibles, le gouvernement a choisi de recourir à des incitations. À en juger par le nombre de rendez-vous pris, on peut se dire que ces mesures ont été efficaces.

Les nudges ont été utilisé par le gouvernement pour optimiser certaines mesures sanitaires, mais les mesures annoncées lundi ne sont pas des nudges. Un nudge, c’est “aiguiller” une personne vers une certaine décision en manipulant ses biais cognitifs. Or je ne vois pas, en l’état, sur quel(s) biais cognitif(s) reposent les mesures annoncées lundi. Surtout, ces mesures collent pile à la définition d’incitation : le gouvernement a décidé de modifier le rapport coût/bénéfice de la vaccination – en rendant l’option de la non-vaccination plus coûteuse.

En outre, parce que les incitations sont très étudiées par les économistes, il est aisé de faire une prédiction : les mesures annoncées lundi vont faire augmenter la vaccination. La prédiction est d’autant plus facile à faire que le coût à ne pas se faire vacciner est désormais (à mon sens en tout cas) élevé. Le gouvernement a mis en place des incitations puissantes, dont on pouvait attendre des effets importants. Et vu l’explosion du nombre de rendez-vous pris, il me semble que la prédiction est bien validée. Ce qui prouve, au passage, que la science économique est capables de former des prédictions empiriquement testables.

Un débat s’est mis en place autour de savoir si ces mesures étaient des obligations. Juridiquement, il ne s’agit pas d’obligations. Pour autant, les obligations sont des incitations : les obligations sont assorties de sanctions si elles ne sont pas respectées, et ce sont ces sanctions qui jouent le rôle d’incitation.

Pour finir, trois arguments que je trouve étranges. Le premier : pourquoi s’étonner qu’il ait fallu recourir à des restrictions, alors que nous vivons déjà au quotidien avec des dizaines de restrictions ? Le second : “les français ont besoin du bâton”. Déjà, la moitié des français se sont fait vacciner sans bâton. Surtout, cet argument est en fait une généralisation abusive. Qui peut, dans certains cas, se doubler d’un stéréotype essentialiste. Le troisième : “les gens sont idiots”. Vous pouvez le penser bien sûr, mais ce genre d’argument est un jugement de valeur. Et un jugement de valeur n’est pas une explication.

Les annonces et leurs effets

Lundi, dans une allocation d’une petite demi-heure, Emmanuel Macron a (notamment) annoncé à la fois une obligation vaccinale pour les personnels soignants, et (ce qui va m’intéresser ici) une obligation de présenter un pass sanitaire valide pour accéder à un ensemble d’activités : restauration, parcs d’attractions, cinémas, bars, voyages longue distance en car et en train, voyages en avion, centres commerciaux, etc. Il est possible d’obtenir un pass sanitaire soit en s’étant fait vacciner, soit après avoir passé un test PCR revenu négatif (dans ce cas, le pass sanitaire a une durée limitée).

La vaccination n’est techniquement pas devenue obligatoire en France. Mais ne pas être vacciné va très bientôt rendre la vie quotidienne plus difficile.

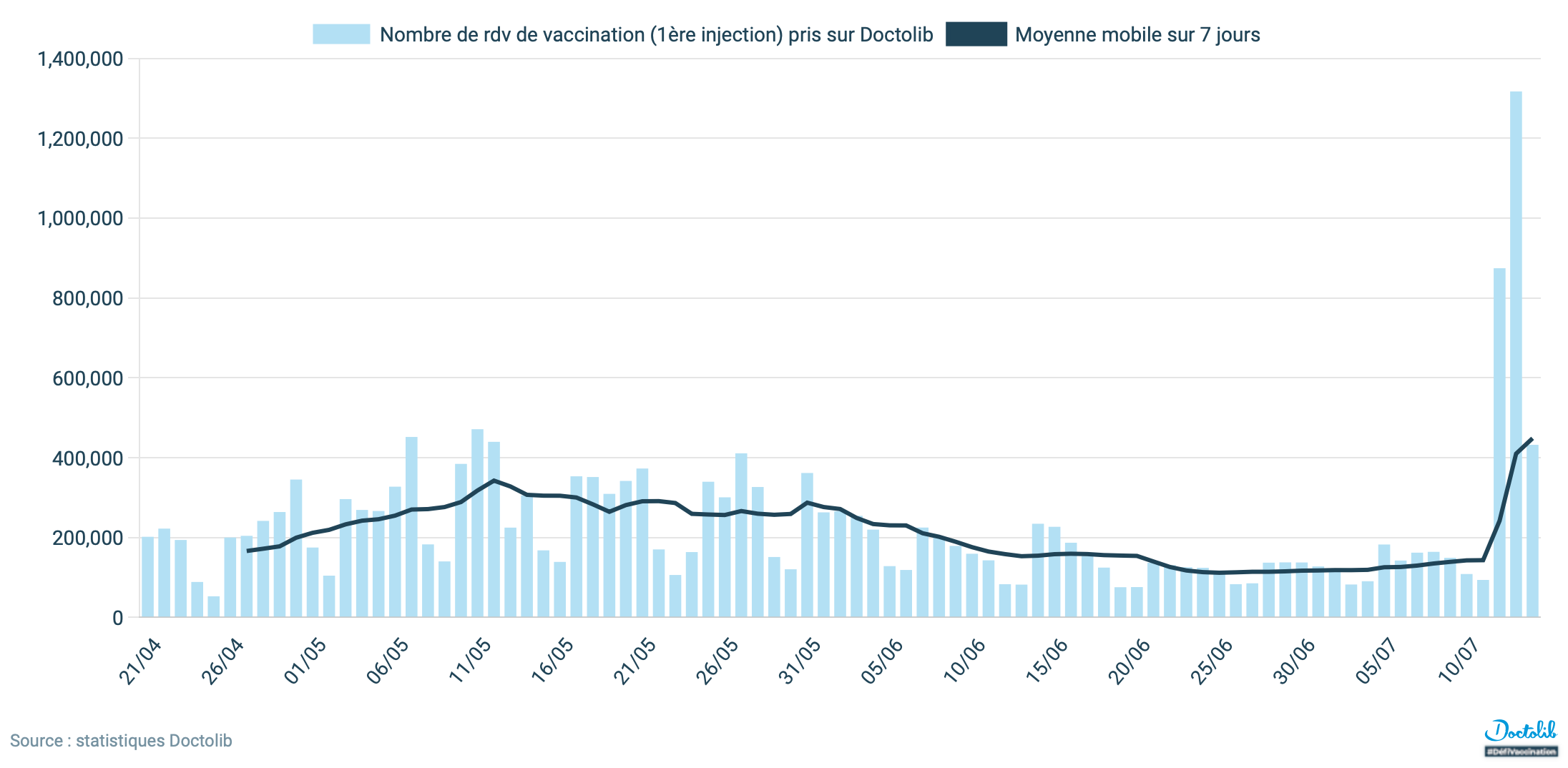

Les effets de ces annonces ont été immédiat : les prises de rendez-vous sur Doctolib ont littéralement explosé. Jugez plutôt :

- Lundi 12 juillet : 874 403 rendez-vous ont été pris

- Mardi 13 juillet : 1 317 164 rendez-vous ont été pris

- Mercredi 14 juillet : 432 193 rendez-vous ont été pris, ce qui est d’après Doctolib un “chiffre élevé pour un jour férié”

Sur ces trois jours, ce sont 2 623 760 personnes qui ont pris un rendez-vous. La vaccination est désormais accessible à partir de 12 ans, ce qui fait une population éligible à la vaccination de 58 001 672 personnes (données de l’INSEE). En trois jours, c’est donc environ 4.5% de la population éligible qui a pris rendez-vous. C’est tout simplement colossal.

Si l’on retire le nombre de personnes qui auraient pris un rendez-vous de toute façon, on peut (grossièrement) estimer l’excès des prises de rendez-vous. J’ai soustrais 3*140 000 = 420 000. J’ai pris 140 000 car c’est sensiblement le nombre de rendez-vous pris par jour hors week-end lors des semaines précédents les annonces. Soit un excès d’environ 2.2 millions de rendez-vous. Là encore, c’est colossal.

Cet excès est intéressant à calculer car on peut raisonnablement considérer qu’il correspond à des rendez-vous pris du fait des mesures annoncées. C’est, en un sens, une mesure de l’efficacité de ces mesures.

Au-delà de leur efficacité à mon avis incontestable, que peut-on dire de ces mesures ? Et surtout, en quoi constituent-elles une sorte de validation empirique grandeur nature d’une prédiction clé de la science économique - à savoir que les gens réagissent aux incitations ?

Je préfère lever tout malentendu à propos de cet article : il n’a pas pour objectif de discuter si ces mesures sont bonnes ou mauvaises. Dire si ces mesures sont “bonnes” ou “mauvaises”, ce sont des jugements de valeur, pas des arguments scientifiques. Ils sont en dehors du champ de L’Économiste Sceptique.

Toutes les opinions ne se ressemblent pas

Pour comprendre en quoi ces mesures sont des incitations, il faut commencer par étudier la structure de l’opinion publique française vis-à-vis de la vaccination.

J’ai un peu travaillé sur la diffusion des opinions dans le cadre de ma thèse de doctorat. Ça n’était pas le cœur de mes recherches, mais c’est une littérature que j’ai (un peu) lu. Un des éléments qui, de ce que j’en ai compris, est important dans cette littérature, élément qui parlera d’ailleurs aux sceptiques, est que la conviction avec laquelle une personne tient une opinion est variable. Certaines personnes sont très convaincue par une opinion donnée. D’autres personnes ont la même opinion, mais elles sont moins convaincues par cette dernière.

La population réticente à la vaccination est très probablement structurée sur un classique cœur/périphérie : un (petit) cœur de personnes fortement convaincues et fortement réticentes, une (grosse) périphérie de personnes faiblement convaincues et faiblement réticentes. Il est, au moins à court et moyen terme, sans doute impossible de faire changer d’avis les personnes fortement convaincues. Ce sont très certainement ces personnes qui assistent à des rassemblements comme celui ayant eu lieu chez moi, à Nancy.

Par contre, les personnes faiblement convaincues sont sans doute plus susceptibles de changer d’avis. Et par “changer d’avis”, je ne parle pas de leur opinion sur le vaccin lui-même, mais de leur disposition à se faire vacciner. Il ne faut pas se méprendre sur l’objectif : l’objectif est bien que les gens se fassent vacciner. L’objectif n’est pas qu’ils aient une opinion positive du vaccin – même si l’on comprend bien qu’il y a des liens entre l’opinion sur le vaccin et la disposition à se faire vacciner.

Une troisième population, que je n’ai pas mentionné, existe également : celle des personnes qui ne sont pas réticentes à la vaccination. On peut raisonnablement penser qu’une part très substantielle de cette population est déjà vaccinée - ou a entamé son cycle vaccinal. Les populations “facilement vaccinées” étant désormais globalement vaccinées, il est temps de s’attaquer à des populations “moins facilement vaccinées” : celles qui sont favorables à la vaccination et qui procrastinent, et celles qui sont faiblement réticences à la vaccination.

De mon point de vue, l’objectif des annonces de lundi soir était de convaincre ces deux groupes (et peut-être d’autres, qui m’échappent) à se faire vacciner.

Les stratégies possibles

Maintenant que l’on a identifié qu’il existe une population susceptible de changer d’opinion sur la vaccination, comment concrètement la convaincre de se faire vacciner ? Selon les profils, différentes stratégies auront des effets différents.

Commençons d’abord par évacuer les profils sur qui aucune stratégie n’aura d’effet. S’il y a une obligation stricte, ils iront par exemple obtenir des certificats de complaisance chez des médecins à l’éthique douteuse. Mais dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’avoir une couverture vaccinale de 100% de la population, et sous réserve qu’ils représentent une proportion inférieure au seuil empêchant d’atteindre l’immunité collective, on peut sans doute ne pas (trop) s’en préoccuper.

Pour ceux qui ont des préférences dites pro-sociales, c’est-à-dire des préférences qui prennent en compte le bien-être des autres : un discours pro-social peut suffire à les convaincre à se faire vacciner. Du type : “protégez les autres, vaccinez-vous”. Notez bien que je ne parle ici ni “d’altruisme”, ni “d’égoïsme”. D’abord, parce qu’il s’agit de termes connotés. Ensuite, parce qu’il me semble loin d’être évident que des préférences pro-sociales puissent être systématiquement assimilées à une forme d’altruisme.

Pour d’autres profils encore, c’est la possibilité d’une plus grande tranquillité d’esprit qui permettra de convaincre : savoir que l’on est vacciné, que l’on est protégé contre le virus et que l’on minimise le risque de le transmettre aux autres, améliore la qualité de vie psychologique. Dans ce cas, la stratégie consistera sans doute à simplement rendre le vaccin disponible.

Enfin, il reste un dernier profil : les gens qu’il faudra “pousser”. Soit avec des incitations (positives ou négatives), soit avec une obligation – même si l’on verra plus bas qu’une obligation est aussi une incitation, qui fonctionne d’une manière particulière.

Il faut avoir en tête qu’une personne peut être sensible à différentes stratégies en même temps. Elle peut avoir des préférences pro-sociales mais avoir quand même besoin d’être poussée – par exemple si elle procrastine. Elle peut vouloir se faire vacciner pour sa tranquillité psychologique, et secondairement valoriser d’avoir participé à la production d’un bien public – l’immunité collective. C’est par exemple mon cas. Et ainsi de suite.

Une tentation, à laquelle il faut pour le moment résister, est de porter un jugement de valeur sur ces différentes stratégies. La question n’est pas de savoir laquelle est la “bonne”, mais de savoir laquelle fonctionne sur qui. Si quelqu’un est sensible à une stratégie plutôt qu’à une autre, vous aurez beau pourrir, insulter, prendre de haut cette personne avec tous les jugements de valeur que vous voudrez, vous ne changerez rien à cette réalité empirique. Comprendre d’abord, juger ensuite.

Dans cette liste (que je ne prétends pas exhaustive) de stratégies, Emmanuel Macron a clairement choisi celle des incitations.

Un spectaculaire exemple de la puissance des incitations

Avant de montrer en quoi les mesures annoncées par Emmanuel Macron sont des incitations, j’aimerais lever un malentendu que j’ai lu à plusieurs reprises depuis : les nudges ont certes été utilisé par le gouvernement pour optimiser certaines mesures sanitaires, mais les mesures annoncées lundi ne sont pas du tout des nudges. Un nudge, pour rappel, c’est “aiguiller” une personne vers une certaine décision en manipulant ses biais cognitifs. Or je ne vois pas, en l’état, sur quel(s) biais cognitif(s) reposent les mesures annoncées lundi.

Surtout, ces mesures collent pile à la définition d’incitation : le gouvernement a décidé de modifier le rapport coût/bénéfice de la vaccination – en rendant l’option de la non-vaccination plus coûteuse.

Avant ces mesures, le coût à ne pas être vacciné était sans doute principalement un coût en termes de réputation auprès des personnes vaccinées et qui ont des préférences pro-sociales. Désormais, en plus de ce coût réputationel, il sera coûteux d’accéder à de nouvelles activités. D’autant plus lorsque les tests PCR deviendront payants – au cours de l’automne.

Une dernière manière de s’assurer que ces mesures sont bien des incitations consiste à comparer leurs effets observés avec les prédictions de la théorie des incitations.

Pour rappel, les incitations sont au cœur de la science économique. J’ai d’ailleurs fait une série d’articles à leur sujet, que je ne peux que vous encourager à explorer. Et parce que les incitations sont très étudiées par les économistes, il est en fait aisé de faire une prédiction : les mesures annoncées lundi vont faire augmenter la vaccination. La prédiction est d’autant plus facile à faire que le coût à ne pas se faire vacciner est désormais (à mon sens en tout cas) élevé, pour un coût à la vaccination inchangé ou presque : le vaccin est toujours gratuit, et il y a de nombreuses doses disponibles. En d’autres termes, le gouvernement a mis en place des incitations puissantes, dont on pouvait attendre des effets importants. Mais importants comment ?

Très honnêtement, je n’avais pas du tout imaginé que 1.7 millions de personnes allaient prendre un rendez-vous dans les 24h suivant ces annonces. C’est peu de dire que les incitations mises en place par le gouvernement sont effectivement puissantes !

Comme je l’ai dit sur Twitter lundi soir, c’était tout simplement extraordinaire pour moi de voir quasiment en temps réel une nouvelle validation empirique d’un concept aussi central de la science économique. Non pas que la théorie des incitations ait besoin d’être validée empiriquement (elle l’a déjà été, des milliers de fois). Mais je n’avais jamais vu une telle validation, d’une telle ampleur. Impressionnant !

Cette validation grandeur nature est, à mon sens, une nouvelle illustration que les procès selon lesquels la science économique serait une pseudo-science incapables de former des prédictions empiriquement testables sont très exagérés – pour ne pas dire, carrément infondés.

Les obligations sont des incitations

C’est vu, les mesures annoncées par Emmanuel Macron sont des incitations. Un débat s’est rapidement mis en place autour de savoir si ces mesures étaient des obligations. Juridiquement, il ne s’agit pas d’obligations : vous restez libre de ne pas vous faire vacciner. Il vous faudra renoncer aux activités nécessitant un pass sanitaire, ou faire régulièrement des tests PCR. Mais il n’y a aucune obligation.

Pour autant, savoir si les mesures annoncées sont, ou non, des obligations importe peu du point de vue de l’économiste : les obligations sont des incitations. Qui fonctionnent cependant un peu différemment des incitations classiques telles que les mesures annoncées lundi : les obligations sont assorties de sanctions si elles ne sont pas respectées. Par exemple, une amende si l’on ne respecte pas les limites de vitesse sur la route. Et ce sont ces sanctions qui jouent le rôle d’incitation.

Pour que l’obligation soit incitative, il n’est pas nécessaire qu’elle soit contrôlée en permanence. La police ne contrôle pas en permanence la vitesse de tous les conducteurs. Pourtant, la plupart des conducteurs respectent les limitations de vitesse. C’est donc que l’incitation fonctionne. Comment ?

Il y a d’abord une dimension “morale” : celle de se comporter “comme un bon citoyen” – en respectant l’obligation. Avec une possible sanction en termes de réputation ou d’ostracisation en cas de non-respect de l’obligation. Il y a également une dimension de norme sociale : si une large majorité roule à une certaine vitesse, et que cette vitesse est sensiblement la vitesse maximale autorisée, briser la norme (rouler plus vite) est pénible, et donc coûteux. Enfin, il y a ce que l’on appelle la sanction espérée.

“Espérée” ne signifie pas ici “on espère avoir une sanction”. “Espéré” fait ici référence à l’espérance mathématique, qui est une sorte de moyenne sur des probabilités. Vous allez voir, c’est facile à comprendre. Imaginons que j’ai une pièce de monnaie. 50% du temps, elle tombe sur pile, 50% du temps, elle tombe sur face. Si la pièce tombe sur pile, je gagne 13.4€. Si la pièce tombe sur face, je gagne 0€. En espérance (c’est-à-dire “en moyenne”), le gain est le suivant : 13.4*0.5 + 0.5*0 = 13.4*0.5 = 6.7€. L’espérance de gain est de 6.7€.

La sanction espérée, c’est sensiblement la même chose mais appliquée à la sanction “moyenne” si l’on ne respecte pas une obligation. Si la sanction est une amende, la sanction espérée est le prix de l’amende multiplié par la probabilité d’être contrôlé. Si ne pas respecter la limitation de vitesse me coûte 90€, et que j’ai une probabilité de 10% d’être contrôlé si je fais un excès de vitesse, la sanction espérée est de 90*0.1 = 9€ (notez qu’il est tout à fait possible, au moins théoriquement, de calculer la sanction espérée si la sanction est non-monétaire).

Pour que l’obligation soit suffisamment incitative, il faut que la sanction espérée soit suffisamment élevée. Il faut soit que l’amende soit très élevée, soit que la probabilité d’être contrôlé soit suffisamment élevée. C’est sans doute d’ailleurs la raison pour laquelle le pass sanitaire n’est pas obligatoire dans les trains régionaux ou les transports publics urbains, alors qu’il l’est dans les trains et les cars longue distance : est-il bien raisonnable d’envisager des contrôles dans des transports avec autant d’utilisateurs ? La probabilité d’être contrôlé y serait très faible – et il faudrait des amendes très élevées pour compenser cette faible probabilité.

Trois arguments étranges

Pour finir, j’aimerais aborder trois arguments que j’ai lu suite à ces annonces et qui me semblent étranges.

Le premier est celui consistant à dire que “c’est dommage d’en arriver à des restrictions”. Pourquoi est-ce dommage ? Comme je l’expliquais plus haut, des gens différents réagissent à des stratégies différentes. En outre, nous vivons déjà quotidiennement avec de nombreuses restrictions. Si je veux conduire, j’ai besoin d’un permis. Je suis obligé de m’arrêter au feu rouge. Je n’ai pas le droit de fumer à l’intérieur d’un bâtiment. Je suis obligé de payer le stationnement pour me garer en centre-ville. Et ainsi de suite. Pourquoi en serait-il autrement pour la vaccination contre la COVID ? Et l’argument consistant à dire que “oui mais c’est un enjeu sanitaire important, les gens devraient comprendre !” me paraît tout autant s’appliquer au permis automobile ou au fait de fumer à l’intérieur. Qu’on ait besoin de restrictions n’est, de mon point de vue en tout cas, pas tellement surprenant.

Le deuxième argument étrange est celui du type “les français ont besoin du bâton”, “les français ceci”, “les français cela”.

Déjà, je m’étonne de l’argument consistant à dire “les français ont besoin du bâton” alors que littéralement la moitié d’entre eux se sont fait vacciner sans bâton. À quels “français” cet argument fait-il référence exactement ? Il me semble que cet argument “du bâton” n’est rien d’autre qu’un stéréotype (doublé d’un argument essentialiste) sur des français qui seraient par nature “indisciplinés”.

Surtout, et vous avez peut-être une intuition du problème avec ces généralisations vu ma phrase précédente, “les français”, ça n’existe pas. Ce genre de phrase fait l’hypothèse (implicite, mais bien réelle) que “les français” seraient un groupe homogène partageant un nombre considérable de caractéristiques communes. Dire “les français [X]”, qui plus est quand le commentaire est empiriquement douteux, est une généralisation qui a toutes les chances d’être abusive et infondée. Une généralisation que l’on entend souvent, et cela ne va sans doute pas vous surprendre, dans les médias…

Le troisième argument que je trouve étrange sont les commentaires du type “les gens sont idiots”, “les gens sont égoïstes” : de quels “gens” parle-t-on exactement ? Des 50% qui ont entamé leur cycle vaccinal sans “bâton” ? Ce genre d’argument est d’autant plus étrange qu’en plus d’être une généralisation, ne sont pas des explications mais des jugements de valeur. On a bien évidemment le droit d’émettre des jugements de valeur. Mais attention à ne pas les confondre avec des explications. Ils n’en sont tout simplement pas.

Voilà qui conclut cet article d’un genre un peu nouveau – puisqu’il porte sur l’actualité. J’espère qu’il vous aura intéressé. N’hésitez pas à publier un commentaire pour partager vos analyses de ces mesures et à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format d’article. Faut-il que je continue à en faire ? N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir mes prochains articles. Et n’hésitez pas à vous abonner à Plus pour soutenir financièrement mon travail et pour accéder à du contenu supplémentaire.